料理人・波平龍一の「半年間、蔵人生活」 -5-

突破する

勝山の厳しい冬に少し緩みが見え始め、春の気配がうっすらと漂い始めた頃。

蔵では、毎年恒例の限定シリーズその名も「雄町三部作」の醸造が始まっていました。

“酒米のルーツ” とも言われる岡山県原産の酒米「雄町米」。酒造好適米、通称 “酒米 “と呼ばれる品種の約6割に、雄町の遺伝子が受け継がれていると言われています。

御前酒蔵元辻本店はその雄町米のみで全ての酒を醸す、世界で唯一の蔵です。

一般的には、数種類の酒米を使い分けたり、ブレンドするなどして醸造する蔵元が多いのですが、辻本店さんが使用するのは雄町の酒米のみ。

単純に考えると、一つの酒米のみで酒造りをするとなれば、どの商品も似たり寄ったりの味わいになってしまうように思えます。

しかし、お酒は酒米だけではなく、酵母や麹菌を始め大小様々な要素が作用し合って出来上がるもの。

杜氏の辻麻衣子さんは、それら一つ一つの要素に向き合うことを通して、これまでに雄町の様々な表情を引き出して来ました。

冒頭に述べた「雄町三部作」とは、そんな辻本店さんが、新たな酒造りへの挑戦の意味も込めて毎年取り組んでいるシリーズなのです。

雄町米は背が高く、栽培中に倒れてしまうリスクも抱えているので栽培難度も高い希少品種。

生産量の9割以上を岡山県産が占めている。

三部作の仕込み期間中は、吟醸づくりの時のピリッとした空気感とは異なり、杜氏さんも副杜氏さんも楽しんでいる様子。まだ見ぬ味わいへの期待感で、蔵全体が満たされているかのようです。

初めての手法に取り組んでいる最中で、

杜氏さんには、時折不安な様子も垣間見えましたが、それと同時に、これまでの経験を駆使して、その不安を解消していく手応えも生まれているような印象を受けました。

自信が備わることで初めて楽しむことができる、いわば、”高度なお楽しみタイム” に、酒造未経験の僕が混ぜてもらえたことはとても刺激的な経験でした。

辻本店さんには、「全量雄町で醸している」という特徴に加えて、もう一つの特徴があります。それは「菩提酛づくり」という古来の手法を駆使して、大部分の酒を作っていることです。室町時代末期頃に、奈良県の正暦寺にて確立された手法と言われており、このノウハウが奈良の他の寺院を皮切りに、全国へと広まったと言われているため正暦寺は「清酒造り始まりの地」と言われています。

そんな菩提酛造りですが、その手法は酒造りの現場でとても敬遠される乳酸菌を利用して行われるので、現在この手法に積極的に取り組んでいる蔵元はごく少数です。

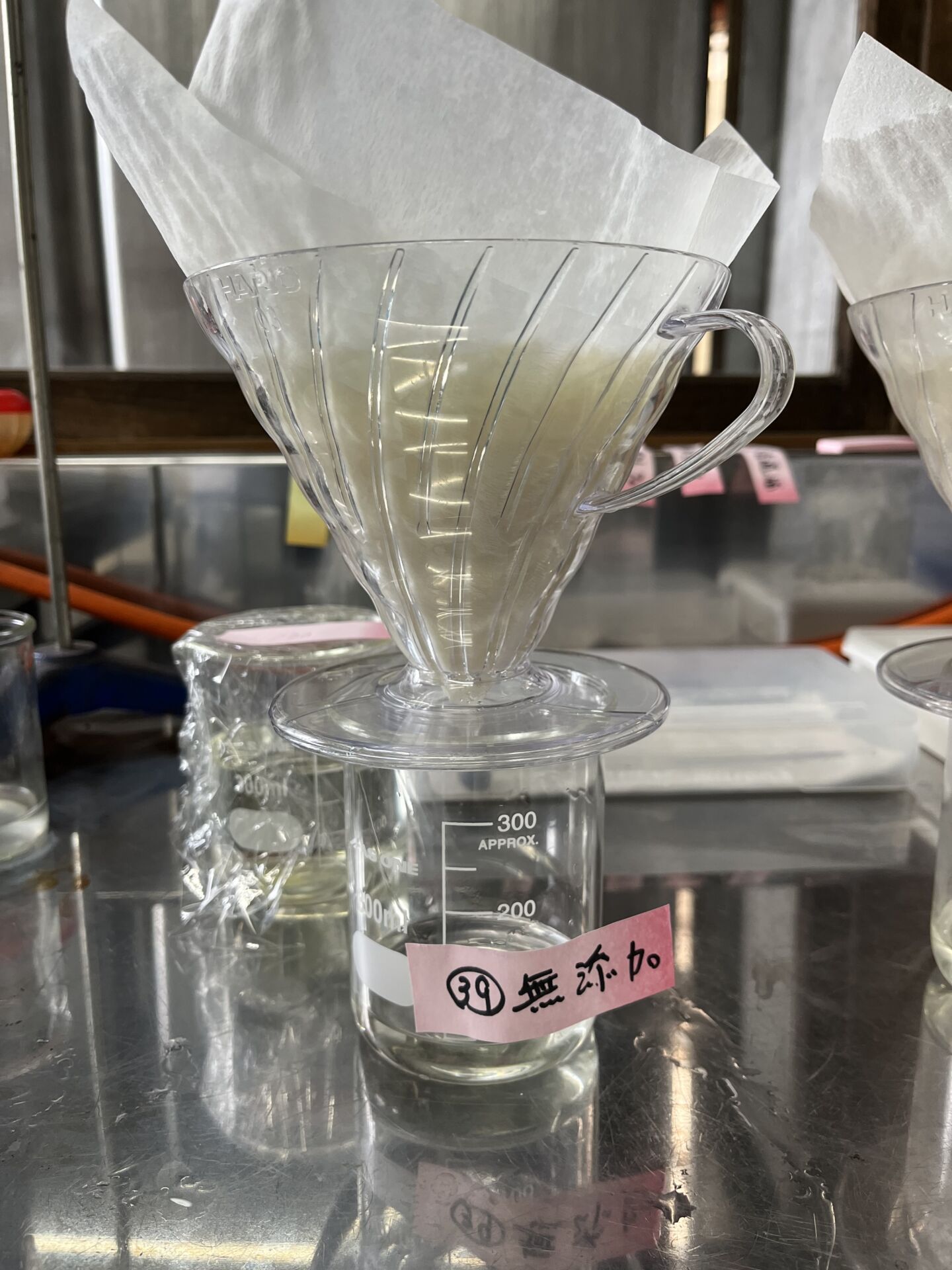

菩提酛造りに欠かせない「そやし水」。通常は生米を水に漬け込んで製造するが、

辻本店は米麹を漬け込むという独自の手法を用いている。

辻本店さんは現在「全量菩提酛造り」という目標も掲げており、現在の見通しでは再来年度の醸造にて達成される見込みになっています。

「全量雄町」と「菩提酛造り」というキーワードは、雄町三部作の造りにおいても重要な要素を担っており、この二つが合わさることで古くて新しい御前酒の酒造りが生まれています。

今年度の三部作は、”乳酸菌増し増し” “酵母無添加” ”古式菩提もと”の三つのテーマで造られました。詳しい商品情報をここでお話すると長ーくなってしまうので、とても短めにお伝えすると…

“乳酸菌増し増し”は、これまでの雄町×菩提酛の酒造りの経験を経て、杜氏さんが脳内で思い描いた新しい味わいの表現。

“酵母無添加”は、こんな作り方したら一体どんな味わいになるんだろう?という純粋な味覚的好奇心から生まれる表現。“古式菩提もと”は、前述の奈良正暦寺で行われていた造りに、より忠実に取り組むことを通して清酒造りの歴史を紐解いていくような、歴史ロマンたっぷりの表現。

といったような具合でしょうか。

どの表現にも、違った楽しみがあり、その全てにみんなでワクワクしながら取り組みました。途中経過が共有されるたびに、蔵のあちこちで三部作についての話題で盛り上がる。新しい味への挑戦って、お料理でも酒造りでも変わらない、何ともいえない魅力があります。

毎日変化する醪(もろみ)の途中経過を知るために、サンプル(通称”垂らし”)を取り、

簡易的に濾過を行い分析をする。こちらは雄町三部作 “酵母無添加”のサンプル。

そんなある日、社内での新商品試飲会後の一コマ。

三部作の一つ、”乳酸菌増し増し”のしぼりたてがお披露目され、社長の辻総一郎さん含めこれは面白い!!と試飲会は大盛り上がり。

その後のランチタイムでも三部作談議が止まらなくなっていました。

何であんな味になったの?合わせるならどんな料理?蔵人も事務所の皆さんも一緒になっておしゃべり。

僕自身も、これまでに出会ったことのない厚みと余韻のある”新しい酸味”との出会いで興奮していたため、あれやこれや言いながらお弁当を食べていました。

ひとしきり盛り上がってみんなが一呼吸ついた頃に、ある蔵人さんが「こういう話ってどんだけしてても、飽きないよなあ。」としみじみ呟きました。

杜氏の辻麻衣子さんはその時、本当に楽しそうな笑顔で

「作ってる人間が楽しんで作ったもんは、大体お客さんも楽しんで飲んでくれるよなあ」と返し、食堂にいた皆さんが深くうなづきつつ口々に

「そうじゃなあ。」「じゃあ!じゃあ!」と納得の表情を浮かべていた場面に、僕はグッときました。

蔵の歴史を振り返れば、この会話にたどり着くまでにたくさんのトライ&エラーがあったのはいうまでもなく、次の一手が浮かばず悩んだ時間もあったと思います。

あの時は大変だったなあ、と笑い話として様々な話を聞いていたので、感じる部分がありました。

辻本店さんは、岡山と、地元勝山、そして雄町の未来のために様々な目標を掲げそれを突破してきました。

これまで僕は、「突破する」ということを苦しく、忍耐が必要なものと捉えていたのですが、雄町三部作の醸造に参加させてもらったことで、突破するという行為にも様々なスタイルがあることに気付けました。

いらぬ心配は横に置き、今やれることに集中して、日々の作業にあたる。その上で挑戦を大いに楽しむ。

そうすると、案外突破することって苦しいことではなくなるのかもしれません。

雄町という一つの素材に絞り切ることで、それを活かし切るために様々な工夫が施され、表現の幅が狭まるどころか広がっていく。

手札を少なくすることが、逆に無限の広がりを作っているというのも、また今回得た気づきの一つです。ものづくりの楽しみとは、むしろそこにあるのかな?なんて感じたりもしました。

つくづく、蔵の皆さんの仕事に対するバランス感には、脱帽させられっぱなしです。

蔵のすぐそばを流れる旭川の対岸から蔵を眺めた時の風景。

この川を源流とした地下水が酒造りに使用されている。

蔵人生活の終わりがもうすぐそこまできていることに、寂しさを覚えつつ、最後の1ヶ月をどう過ごすかという嬉しい悩みで頭がいっぱいです。

この連載も次のvol.6が最後になります。どんなことを書いて締め括ろうか…

難しく考えすぎず、最後まで楽しんで文章を綴っていけたらいいなあと思うばかりです。

11月からの約半年間。来る前はチャレンジ!と思って臨んだわけですが、今となっては、人に、風景に、おいしいものにたくさんの癒しをもらった休養期間のようになってしまいました。

最後の寄稿は、ありがとうの気持ちを込めてゆっくり内容を練っていきたいと思います。

(Edit by Shunpei Narita)

- 暮らしの料理 調理担当

波平 龍一 / Ryuichi Namihira

1993年、神奈川県出身。大学卒業後、東京の懐石料理店にて料理人としてのキャリアをスタート。その後、京都に拠点を移し、中東篤志氏に師事。現在は、東京あきる野にて自然農に取り組んでいる、妻の波平雪乃と共に[暮らしの料理]の屋号で晩御飯企画を主宰。 その他イベントへの参加や商品開発を中心にフリーで活動中。

IG @namihei_kome

Ryuichi Namihira

Ryuichi Namihira

RiCE.press

RiCE.press

Yuya Uenuma

Yuya Uenuma

Banana Yoshimoto

Banana Yoshimoto

Maya Nakamura

Maya Nakamura